|

在红外触控技术体系中,除了常见的红外边框方案,基于红外摄像头识别的红外触控器也是重要分支。这种设备通过特定部署方式与信号处理逻辑,实现对红外笔、红外教鞭等交互工具的准确追踪,广泛应用于投影互动、大屏标注等场景。其工作原理与红外边框的 “光矩阵遮断” 机制差异明显,重点在于主动光源识别与空间定位,以下从技术细节到实际应用展开解析。 一、重要构成:硬件部署与信号链路 红外触控器的工作依赖 “发射端 -接收端-处理端” 的协同运作,硬件结构相对简洁但定位逻辑精密。“处理端”一般指上位机软件,但新技术已经可以在接收端同时实现嵌入式处理,也称“全硬件触控器”。 1. 关键组件 红外触控器主机:通常设计为条形设备,或悬臂结构,需固定在显示设备(如电视、投影幕)的前上方,内置1-2颗红外摄像头,确保覆盖整个屏幕区域。

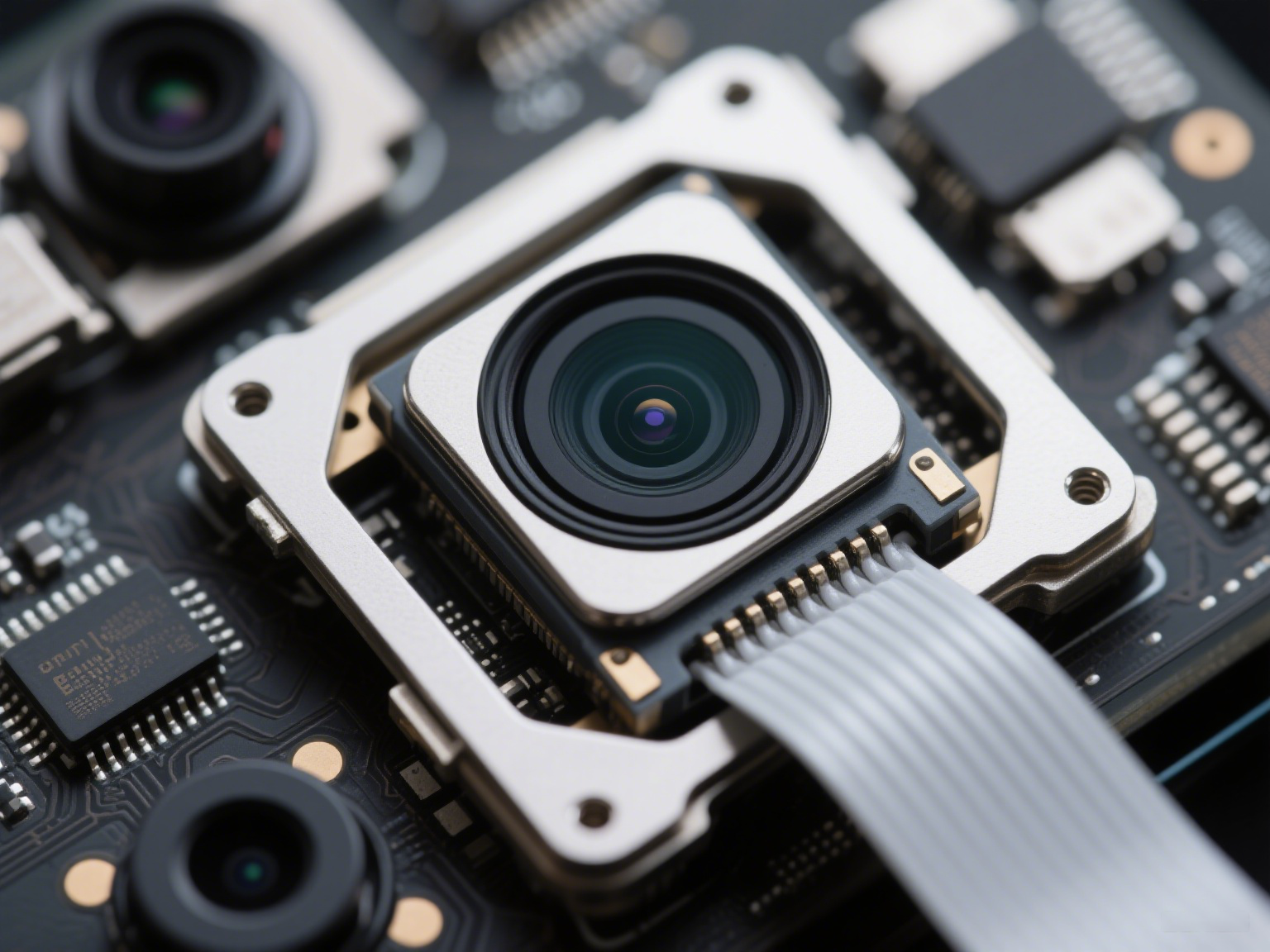

图片1、红外摄像头 红外笔(主动发射源):作为接触式交互媒介,笔身内置红外LED,需通过笔尖按压屏幕触发机械开关,使光源点亮,持续发射红外光。 红外教鞭(主动发射源):作为非接触式交互工具,机身设计有单独按键,无需触碰屏幕,按压机身上的按钮即可点亮红外LED。 校准机制:设备初次使用时需通过设备按钮开始校准,通过在屏幕上点击采样nxm个点的矩阵坐标,建立摄像头像素坐标与屏幕物理坐标的映射关系。对于短焦、超短焦摄像头,图像畸变严重,往往需要4x4甚至10x10个点的采样。目前先进的算法已经可以实现超短焦的2x2=4个点即可完成校准。 2. 信号传输链路 以上述“全硬件触控器“为例, 红外笔或红外教鞭发出的光信号被触控器的红外摄像头捕获,摄像头内置的滤光片只允许特定波长的红外光通过,滤除可见光与环境杂光干扰。捕获的光学信号经图像传感器转换为电信号后,传输至触控器内置的处理器,通过算法计算光点在屏幕上的位置坐标,之后以USB报文的形式,输出至电脑或显示设备,实现光标跟随、点击、书写等操作。 二、定位原理:从光点捕捉到坐标计算 红外触控器的重要技术在于如何将二维平面的光点转化为准确坐标,整个过程需解决 “识别准确性” 与 “响应速度” 两大重要问题。 1. 单摄像头定位逻辑 当设备只配备1颗红外摄像头时,通过三角测量法实现定位:摄像头镜头中心与屏幕平面形成固定夹角,根据红外笔或教鞭光点在摄像头成像平面上的位置(像素坐标),结合预设的摄像头安装高度、屏幕尺寸等参数,计算光点到镜头的水平距离与垂直偏移量,进而换算为屏幕上的X、Y坐标。这种方案成本较低,但边缘区域可能因视角偏差产生±2-3mm的误差,适合对精度要求不高的场景(如普通会议标注)。 2. 双摄像头立体定位 部分型号采用双摄像头设计,两颗镜头间距10-20cm,形成类似人眼的 “双目视觉” 系统。通过捕捉红外笔或教鞭在两个摄像头中的视差信息(即同一光点在两个成像平面上的位置差异),利用立体几何算法计算光点的三维空间坐标,再投射到二维屏幕平面上。这种方式可将定位误差控制在±0.5mm以内,即使在屏幕边缘也能保持高精度,满足手写板书、精细绘图等需求。 三、技术特点:与红外边框的差异对比 相较于红外边框的 “面阵感应”,这种基于摄像头的触控方案在适用场景与性能表现上有明显区别,需根据实际需求选择。 1. 优势特性 安装灵活性高:无需在屏幕四周安装边框,尤其适合已有的电视、投影幕等设备升级触控功能,改造成本低(无需拆卸原有显示设备)。 大尺寸适配成本低:屏幕尺寸从100英寸到50时,只需调整安装位置,硬件成本几乎不变,而红外边框的成本随尺寸增大呈线性上升。 抗磨损能力强:即使玻璃划伤或污染,只要红外笔、教鞭能正常发光、摄像头能捕捉光点,就不影响使用,适合粉尘多、易碰撞的场景(如工厂车间)。 2. 局限性 依赖主动光源:必须使用红外笔或教鞭操作,无法直接用手指触控(手指无红外发射功能),交互自然度稍逊。 视场角限制:若摄像头视场角较小,则触控器需要放置在较远的位置,红外笔/教鞭被遮挡(如手掌挡住笔尖或教鞭前端,以及操作人的身体、头部处于笔尖与触控器摄像头之间)会导致定位失效,而红外边框无此问题。而超大视角(超短焦摄像头)的触控器,则可以将触控器放置在距离屏幕较近的位置,从而避免遮挡问题。 光照敏感性:强阳光直射屏幕时,可能因红外反射增强导致摄像头误识别,需配合遮光帘。 四、典型应用场景:从临时改造到专业交互 红外触控器的技术特性使其在存量设备升级与特定交互场景中具备不可替代性,以下为常见落地场景及实际案例: 1. 会议室临时交互改造 企业已有普通电视或投影设备时,加装红外触控器可快速实现 “非触控屏变互动屏”。例如在100英寸投影幕上方安装触控器,搭配红外笔可进行PPT批注、圈画,使用红外教鞭可远距离指示重点内容,无需更换原有显示设备,单设备成本只为红外边框方案的1/3-1/2,适合预算有限或临时会议需求。

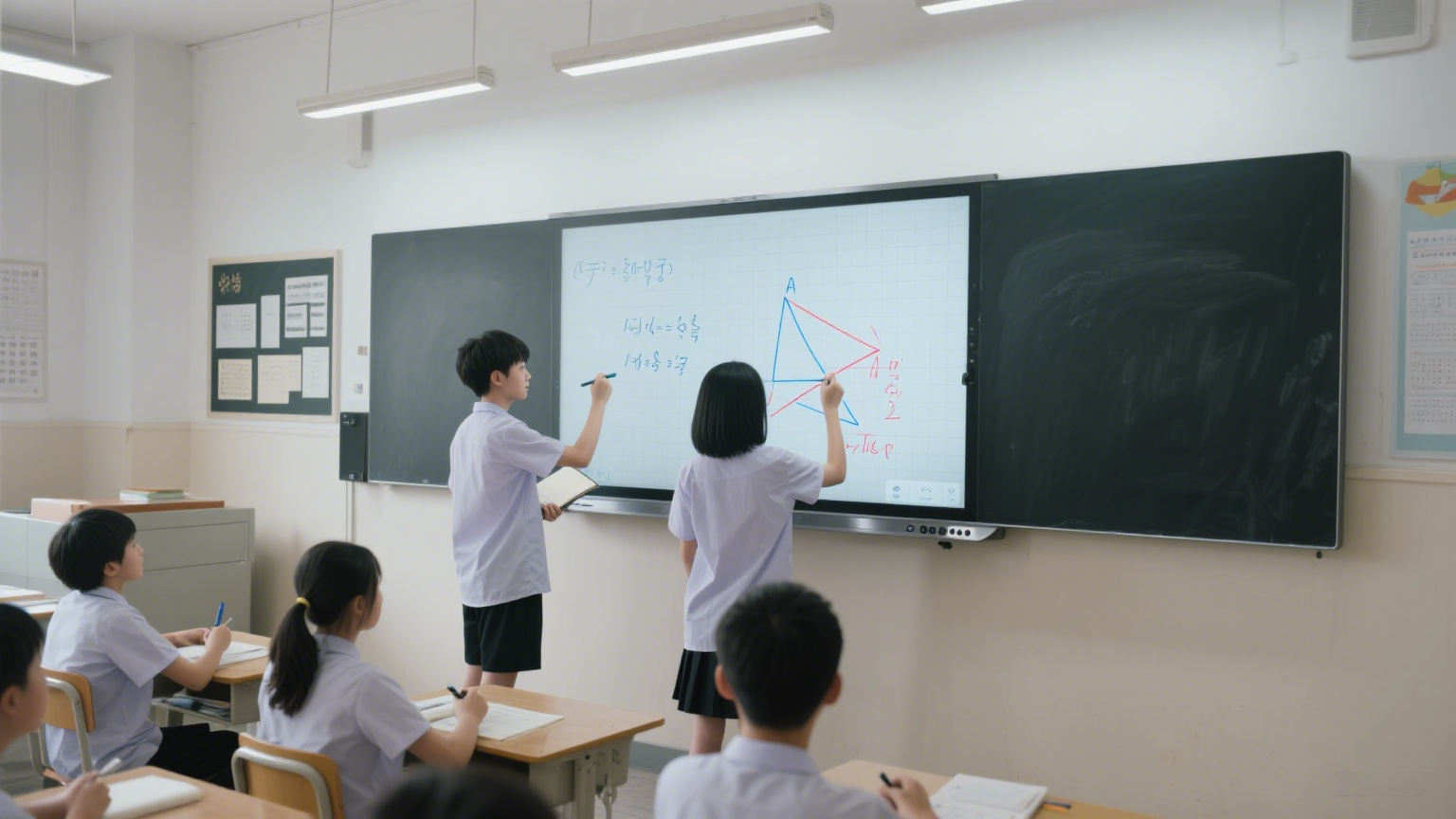

图片2、会议改造场景 实际案例:某科技公司的季度战略会议中,由于参会人数临时增加到30人,原有的小型会议平板无法满足需求。技术部门在150英寸的投影幕上方紧急安装了红外触控器,配备2支红外笔和1支红外教鞭。会议中,主讲人用红外教鞭指向投影幕上的市场数据图表,讲解到关键处,用红外笔直接在图表上圈画标注增长曲线;其他部门负责人也可使用红外笔补充意见,整个改造过程只用了20分钟,完美解决了临时会议的交互需求。 2. 教育投影互动教学 中小学教室中,投影幕配合红外触控器可替代传统电子白板:教师持红外笔在幕布上书写板书(需笔尖触幕触发),内容实时显示并保存为电子文档;学生通过红外笔在屏幕上答题、标注,系统支持多人同时操作(需配备多支红外笔且设备支持多点识别)。其抗磨损特性尤其适合低年级课堂,即使幕布被划伤也不影响使用。

图片3、教室场景 实际案例:某小学三年级的数学课上,教师借助安装在投影幕上方的红外触控器进行教学。讲解几何图形时,教师用红外笔在幕布上画出三角形、正方形,笔尖触碰幕布后,红外笔发光,触控器准确捕捉位置,画出的图形线条流畅;讲到图形特征时,让学生分组用红外笔在幕布上进行图形拼接练习,4名学生同时操作,触控器也能准确识别各支红外笔的位置,课堂互动效果明显提升。 五、选型与使用注意事项 1. 关键参数考量 定位精度:教学、设计场景需选择双摄像头型号(精度≤1mm),普通会议可选单摄像头(精度≤3mm); 响应速度:书写场景需确保延迟≤10ms(避免笔迹拖影),“全硬件触控器”产品可以做到好的时间响应,因为其免去了图像传输到上位机的延时,并且其嵌入式硬件的实时处理避免了上位机电脑系统各种软件进程的影响。需要注意的是,操作延迟有多种因素的作用,显示器的刷新速度、图像传输特别是无线投屏的延时往往构成主要因素。 多设备支持:多人互动需选择支持2-4支红外笔/教鞭同时识别的型号,单用户场景则无需此功能; 安装兼容性:测量显示设备的尺寸,选择镜头视场角、悬臂长度适配的型号。 2. 使用环境优化 避免将触控器安装在强光直射的位置,必要时在屏幕前方加装遮光板; 红外笔需定期检查笔尖按压灵敏度,红外教鞭注意按键响应是否正常,两者均需及时更换电池(或选择可充电款),确保光源亮度稳定; 长期使用后需重新校准(如移动过显示设备或触控器),避免因机械偏移导致定位偏差。 结语 红外触控器通过 “主动光源 +摄像头识别” 的技术路径,结合红外笔(接触式)与红外教鞭(非接触式)的灵活交互,为显示设备提供了低成本、易部署的触控升级方案,尤其在存量设备改造与大尺寸场景中优势明显。与红外边框相比,它更像 “轻量级交互工具”,虽在交互自然度上稍逊,但凭借灵活适配性占据独特市场空间。随着摄像头分辨率提升与AI算法优化,其应用场景还将进一步扩展,成为人机交互的重要补充方案。 |

科技视窗,专业信息资讯

红外触控器:基于摄像头识别的交互方案

来源: 发布时间:2025-08-21

摘要:

上一篇:四川云图信息技术有限公司——AI 数字馆员移动端V2.0焕新

下一篇:没有了

频道精选

- 红外触控器:基于摄像头识别的交互方案2025-08-21

- 四川云图信息技术有限公司——AI 数字馆员2025-08-21

- 关于卡邦电气控制柜的结构和实用性!2025-08-21

- 中禾科技智能变色调光膜赋能京津冀首列全景2025-08-21

- 包装木箱物流运输安全解决方案——东莞柏森2025-08-21

- 报名倒计时|2025年“数据要素×”大赛福建2025-08-21

- 南京云普环境一企一管智能终端2025-08-20

- 魅影紫光,一眼倾城!Gulf海湾魅影紫车窗膜2025-08-20

- 南京云普环境螺旋式电化学水处理装置2025-08-20

- 常州水性环氧漆厂家浅谈水性环氧漆的优势2025-08-20

阿维塔012限量联名版全球首秀 预售价70万...

阿维塔012限量联名版全球首秀 预售价70万...浏览次数:0次

红外触控器:基于摄像头识别的交互方案

浏览:0次

四川云图信息技术有限公司——AI 数字馆员浏览:0次

关于卡邦电气控制柜的结构和实用性!浏览:0次

中禾科技智能变色调光膜赋能京津冀首列全景浏览:0次

包装木箱物流运输安全解决方案——东莞柏森浏览:0次

报名倒计时|2025年“数据要素×”大赛福建浏览:0次

南京云普环境一企一管智能终端浏览:0次

魅影紫光,一眼倾城!Gulf海湾魅影紫车窗膜浏览:0次

南京云普环境螺旋式电化学水处理装置浏览:0次